Publikationen

-

Aristokratie der Buchreligionen? Heilige Schriften aus religionswissenschaftlicher Perspektive

Aristokratie der Buchreligionen? Heilige Schriften aus religionswissenschaftlicher PerspektiveIn Konrad Schmid (ed.) Heilige Schriften in der Kritik. XVII. Europäischer Kongress für Theologie (5.-8. September 2021 in Zürich). 643-658. Leipzig: Evangelische Verlagsanstalt. DOI: 10.5771/9783374072286

-

Begriffsgeschichte und Einzelwissenschaften

Begriffsgeschichte und EinzelwissenschaftenIn Carsten Dutt, Hubertus Busche & Michael Erler (Hrsg.) Schwerpunkt: Jean Starobinski (Archiv für Begriffsgeschichte Band 62 (Jg. 2020)). Hamburg: Felix Meiner Verlag. ISBN: 978-3-7873-3946-4

-

Die Zeit in ihrer Vielfalt denken. Anmerkungen aus philosophischer Perspektive

Die Zeit in ihrer Vielfalt denken. Anmerkungen aus philosophischer PerspektiveDas Phänomen der Zeit gehört zu den großen Geheimnissen der Existenz, des Denkens und der Wissenschaften. Ein Versuch, sich der Vielfalt der verschiedenen Arten von Zeit, Zeitskalen und Zeitordnungen zu nähern.

-

Rethinking Drug Design in the Artificial Intelligence Era

Rethinking Drug Design in the Artificial Intelligence EraArtificial intelligence (AI) tools are increasingly being applied in drug discovery. While some protagonists point to vast opportunities potentially offered by such tools, others remain sceptical, waiting for a clear impact to be shown in drug discovery projects. The reality is probably somewhere in-between these extremes, yet it is clear that AI is providing new challenges not only for the scientists involved but also for the biopharma industry and its established processes for discovering and developing new medicines. This article presents the views of a diverse group of international experts on the ‘grand challenges’ in small-molecule drug discovery with AI and the approaches to address them.

-

Being “in-tact” and Well: Metaphysical and Phenomenological Annotations on Temporal Well-being

Being “in-tact” and Well: Metaphysical and Phenomenological Annotations on Temporal Well-beingDas Wohlbefinden hängt nicht nur davon ab, was geschieht, sondern auch davon, wann es geschieht. Es gibt zeitliche Aspekte des Wohlbefindens, und bei diesen Aspekten geht es größtenteils um relatives Timing – darum, „in-takt“ zu sein. Einerseits gibt es einen perspektivischen Aspekt, bei dem es darum geht, mit der eigenen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft oder, in einem weniger involvierten Sinne, mit dem eigenen Leben als Ganzem in Einklang zu stehen. Andererseits gibt es einen Synchronisationsaspekt des In-Kontakt-Seins; und dieser Aspekt tritt auf verschiedenen Ebenen auf: Es kann sich um die Angleichung zwischen verschiedenen zeitlichen Bereichen handeln – etwa zwischen der individuell wahrgenommenen Zeit und der physischen oder intersubjektiven Zeit. Oder es kann sich um einen einzelnen Bereich handeln, insbesondere um die innere Dynamik der individuellen Zeit. Die Gefahr, den relationalen Charakter dieser verschiedenen Zeitbereiche nicht zu erfahren und anzuerkennen, führt wahrscheinlich zu einem erheblichen Verlust an Vielfalt in der menschlichen Erfahrung. Wichtige Aspekte des subjektiven und intersubjektiven Erlebens könnten in den Hintergrund treten. Im vorliegenden Beitrag werden diese Aspekte des Wohlbefindens anhand von Unterscheidungen und Konzepten erörtert, die in der Metaphysik und der Phänomenologie der Zeit eine wichtige Rolle spielen. Damit zielt der Beitrag auch darauf ab, die bestehende Literatur zu ergänzen, indem er wichtige Stränge der aktuellen philosophischen Forschung zusammenführt.

-

Neues Wahrnehmen

Neues WahrnehmenManege für Architektur (Heft 2: Automationen). 36-37. https://mfa.one/manege-2/

-

Philosophie der Physik. Eine Einführung

Philosophie der Physik. Eine EinführungDieser Band bietet eine systematische und allgemeinverständliche Einführung in philosophische Fragestellungen der Physik und ihre historische Entwicklung. Er beginnt mit der Darstellung wichtiger Stationen der Physikgeschichte in der Antike, der Frühen Neuzeit und der vergangenen zwei Jahrhunderte und zeigt an ihnen zentrale erkenntnistheoretische Merkmale der Physik auf. Diskutiert werden typische Erklärungsstrategien, die Rolle von Experimenten und Vorhersagen, das Vorgehen bei der Begriffs- und Theoriebildung und die Bedeutung der Mathematik.

-

Paradoxien beim Hören

Paradoxien beim HörenDie Auseinandersetzung mit auditorischen Merkwürdigkeiten und Ambiguitäten ist nicht nur unterhaltsam, sie ist auch ein wichtiger Treiber für die auditorische Grundlagenforschung. Der gleiche akustische Reiz kann tatsächlich auf unterschiedliche Weisen wahrgenommen werden. Wir hören eben nicht nur „mit den Ohren“, sondern diverse weitere physikalische, physiologische und auch kulturelle Faktoren spielen eine wichtige Rolle. Damit ergeben sich direkt auch breitere philosophische Fragestellungen beispielsweise zur Wahrnehmung – und auch der anhaltende Reiz von Musikstücken beruht an vielen Stellen auf solchen Ambiguitäten [13].

-

Can a Finite Chain of Hydrogen Cyanide Molecules Model a Crystal?

Can a Finite Chain of Hydrogen Cyanide Molecules Model a Crystal?When calculating structural or spectroscopic properties of molecular crystals, the question arises whether it is sufficient to simulate only a single molecule or a small molecular cluster or whether the simulation of the entire crystal is indispensable. In this work we juxtapose calculations on the high-pressure structural properties of the (periodic) HCN crystal and chains of HCN molecules of finite length. We find that, in most cases, the behavior of the crystal can be reproduced by computational methods simulating only around 15 molecules. The pressure-induced lengthening of the C−H bond in HCN found in calculations on both the periodic and finite material are explained in terms of orbital interaction. Our results pave the way for a more thorough understanding of high-pressure structural properties of materials and give incentives for the design of materials that expand under pressure. In addition, they shed light on the complementarity between calculations on periodic materials and systems of finite size.

-

Philosophische Zeitfragen. Weshalb wir mit Zeit taktvoll umgehen sollten

Philosophische Zeitfragen. Weshalb wir mit Zeit taktvoll umgehen solltenZeit spielt eine grundlegende Rolle im menschlichen Leben. Zu bestimmen, was ihr Wesen ausmacht, ist bekanntermassen nicht einfach – und ist vielleicht auch nicht die philosophisch interessanteste Herausforderung. Wichtiger scheint es, verschiedene Lebensbereiche zunächst auf ihre unterschiedlichen Zeitauffassungen hin zu untersuchen und sich zu fragen, wie sie sich aufeinander beziehen. Für unseren Umgang mit Zeit ist das Entscheidende: Wie lassen sich Ereignisse sinn- und taktvoll aufeinander abstimmen?

-

Ritual und Experiment – Versuch einer Annäherung an die Natur

Ritual und Experiment – Versuch einer Annäherung an die NaturDas Verhältnis von Mensch und Natur unterliegt einem ständigen Wandel. Galt die Natur lange als bedrohlich und fremd, entwickelte sich im 16. Jahrhundert die Idee vom Menschen im Einklang mit der Natur. Eine erneute tiefgreifende Veränderung dieses Verhältnisses geht mit der Industrialisierung und rapiden Urbanisierung seit dem 19. Jahrhundert einher. Die Mensch-Natur-Beziehungen geraten aus dem Gleichgewicht und gefährden das Überleben vieler Spezies, auch die des Menschen, auf diesem Planeten. Die seit den 1960er Jahren anhaltende Umwelt-debatte konnte daran bis heute nur bedingt etwas verändern. Vielmehr scheint eine anhaltende Unfähigkeit – ein „blind spot“ – zu bestehen, sozio-ökologische Beziehungen zu unserem Lebensraum (wieder) herzustellen und zu unterhalten. Es stellt sich die dringliche Frage, wie wir uns wieder an die Natur annähern können und welche Strategien dafür hilfreich erscheinen.

-

Zeitliche Vielfalt – Erscheinungsformen von Zeit und die Aufgabe der Philosophie

Zeitliche Vielfalt – Erscheinungsformen von Zeit und die Aufgabe der PhilosophieTagungsband zum Symposium Zeit · Geist · Gehirn. Neurowissenschaft und Zeiterleben 2021.

-

Making a Theme Audible. Imparting Non-Discursive Knowledge in Natural Philosophy by Means of Poetry and Aphorism

Making a Theme Audible. Imparting Non-Discursive Knowledge in Natural Philosophy by Means of Poetry and AphorismDieser Aufsatz beschäftigt sich mit Poesie als einem Instrument zur Vermittlung von Wissen in der Naturphilosophie. Es wird der erkenntnistheoretische und kulturelle Hintergrund erörtert, vor dem frühgriechische Denker wie Parmenides und Empedokles in Versen schrieben, und es wird untersucht, warum die Versform als bevorzugtes Mittel zur Vermittlung wichtiger und oft nicht-diskursiver Erkenntnisse über die Natur angesehen wurde. Es geht insgesamt darum, wie Poesie „ein philosophisches Thema hörbar“ machen sollte, um eine Einsicht hervorzurufen, die ein großes Erfahrungsfeld strukturiert. Sehr viel später finden ähnliche Überzeugungen eine (letzte) Blütezeit in Goethes Versuch, ein Naturgedicht im lukrezischen Sinne zu schreiben. Auch wenn neue Erkenntnisse vor allem aus der klassischen deutschen Philosophie auf Goethe einwirkten, zeigen seine Beweggründe, weiterhin Naturdichtung betreiben zu wollen, auffallende Kontinuitäten zu den Denkern der Antike. Der Aufsatz endet mit einer kurzen Darstellung späterer Versuche, weiterhin „philosophische Themen hörbar“ zu machen, während gleichzeitig die Fragmentierung von Wissen zunimmt.

-

Paradoxien des Auditiven? Ambiguitäten und Diskrepanzen beim Hören und in der Musik

Paradoxien des Auditiven? Ambiguitäten und Diskrepanzen beim Hören und in der MusikIn der Psychologie der Musik und der auditorischen Grundlagenforschung wird von „Paradoxien des Hörens“ beziehungsweise „musikalischen Paradoxien“ gesprochen (Deutsch 1986, 275–280; Utz 2015, 22–52; Deutsch 1995). Aber können Höreindrücke wirklich paradox sein? Was sollte es genau heißen, „Paradoxien zu hören“ oder gar „paradox zu hören“? Wir werden dieser Frage im Folgenden nachgehen und dabei zunächst den Begriff der Paradoxie für den gegenwärtigen Kontext schärfen – n ämlich im Sinne einer Ambiguität und einer Diskrepanz. Anschließend erarbeiten wir dazu eine Typologie, die zugleich auch die grundlegende Bedeutung aufzeigt, die insbesondere Ambiguitäten für die Musik – genauer: für den anhaltenden Reiz von Musikstücken – haben.

-

Die Zeit in ihrer Vielfalt denken – Anmerkungen aus philosophischer Perspektive

Die Zeit in ihrer Vielfalt denken – Anmerkungen aus philosophischer PerspektiveCorona-Infektionen, Kindheitserinnerungen, Präsidentschaftswahlen, Lawinenabgänge: Alles, was wir erfahren und erleben, und sämtliche äußeren Geschehnisse können zeitlich – gemäß ihrem Nacheinander – angeordnet werden. Zeit ist also ein Ordnungsparameter, oder eine Dimension, von Ereignissen. Was Zeit außerdem noch ist, darüber herrscht Uneinigkeit auf dem „Kampfplatz ewiger Streitigkeiten“ – wie Kant die Philosophie (genauer: die Metaphysik) einst nannte2: Ist Zeit relativ oder absolut? Ist sie kontinuierlich oder diskret? Ist sie eine eigene Substanz oder konstituiert sie sich durch Beziehungen zwischen Ereignissen?3

-

Zeit-Hören: Erfahrungen, Taktungen, Musik

Zeit-Hören: Erfahrungen, Taktungen, MusikObwohl es „die Zeit“ nicht gibt, ordnet sich doch alles, was wir erleben, zeitlich. Auch die großen Schlagworte unserer Tage betreffen allesamt von zeitlichen Herausforderungen: Nachhaltigkeit, Resilienz, Transformation, Zeitenwende.

Dieses Buch handelt davon, was Zeitliches ausmacht, warum sich die Wirklichkeit zeitlich ordnet und was das mit der wechselseitigen Taktung von Ereignissen und Autonomieerfahrungen zu tun hat. Es werden Missverständnisse aufgelöst, indem aufgezeigt wird, inwiefern es „die Zeit“ nicht gibt, es oftmals sogar leidvolle bis hin zu pathologischen Konsequenzen mit sich bringt, wenn Zeit als Gegenstand oder Ressource betrachtet wird. Es ist ein Buch über den Vergleich von Abläufen und darüber, was es bedeutet, wenn Ereignisse miteinander im Takt sind, und wie sie durch Wiederholung und Variation Bedeutung gewinnen und damit „intakt“ wirken.

Musik und vor allem das Hören dienen als Modelle, um diese allgemeinen zeitlichen Struktureigenschaften der Wirklichkeit begrifflich anklingen zu lassen. Darüber hinaus regen Hyperlinks zu konkreten Hörbeispielen dazu an, sich direkt auch auf besondere Erfahrungen von Zeit einzulassen. – Ein Buch für all diejenigen, die Grundlegendes über Zeit nicht nur lesen wollen, sondern sich im Idealfall auch für einen taktvollen Umgang mit Zeit motivieren lassen möchten.

-

Die Region Bremen. Herausforderungen der regionalen Verflechtung der Stadt Bremen mit ihrem niedersächsischen Umland

Die Region Bremen. Herausforderungen der regionalen Verflechtung der Stadt Bremen mit ihrem niedersächsischen UmlandArbeit und Wirtschaft in Bremen (43).

-

Les frontières du dicible. Du dialogue au silence: Les relations d’Andrej Saharov avec Hrušcev et Brežnev.

Les frontières du dicible. Du dialogue au silence: Les relations d’Andrej Saharov avec Hrušcev et Brežnev.This article describes the historical context that was decisive in Saharov’s commitment to warning party leaders of the dangers of the H-bomb and calling on them to respect human rights. He also attempts to explore the different ways in which Hruščev and Brežnev approached Saharov’s criticisms. Not only does he examine the three stages of the KGB model – educate, warn and only finally arrest renegades – he also sheds light on Andropov’s repeated appeals to Brežnev to speak with Saharov. Although Saharov, too, was keen to talk to Brežnev, the meeting between the two men never took place. In the end, it was against the backdrop of the Cold War that the Politbjuro decided on the best time to get rid of Saharov, doing as little damage as possible to the prestige of the Soviet Union, and thus re-establishing the limits of the dictable.

-

„Sascha, ich würde Dir gern glauben, aber versteh auch Du mich …“. Breschnew, Dubček und die Frage von Kadern und Vertrauen im Konflikt um den Prager Frühling 1968

„Sascha, ich würde Dir gern glauben, aber versteh auch Du mich …“. Breschnew, Dubček und die Frage von Kadern und Vertrauen im Konflikt um den Prager Frühling 1968Im Mittelpunkt dieses Beitrags steht die Frage, mit welcher Art von Diplomatie wir es in den Warschauer-Pakt-Staaten zu tun haben. Am Beispiel der Invasion in der Tschechoslowakei 1968 werden drei Thesen diskutiert: (1) Breschnew übertrug sein innerparteiliches Konzept des „Kadervertrauens“ und sein auf Vertrauen basierendes „Machtszenario“ auf die Außenpolitik und behandelte Dubček als Klienten, den er patrimonial und familiär ansprach. (2) Er verlor das Vertrauen in Dubček, als dieser einen neuen demokratischen Diskurs etablierte, der die zentrale Macht der Partei leugnete. (3) Die diplomatische Sprache innerhalb der Warschauer-Pakt-Staaten bezog sich mehr auf die gemeinsamen sozialistischen Werte und die Parteidisziplin als auf die Sprache und den Rahmen der internationalen Treffen mit Drittstaaten.

-

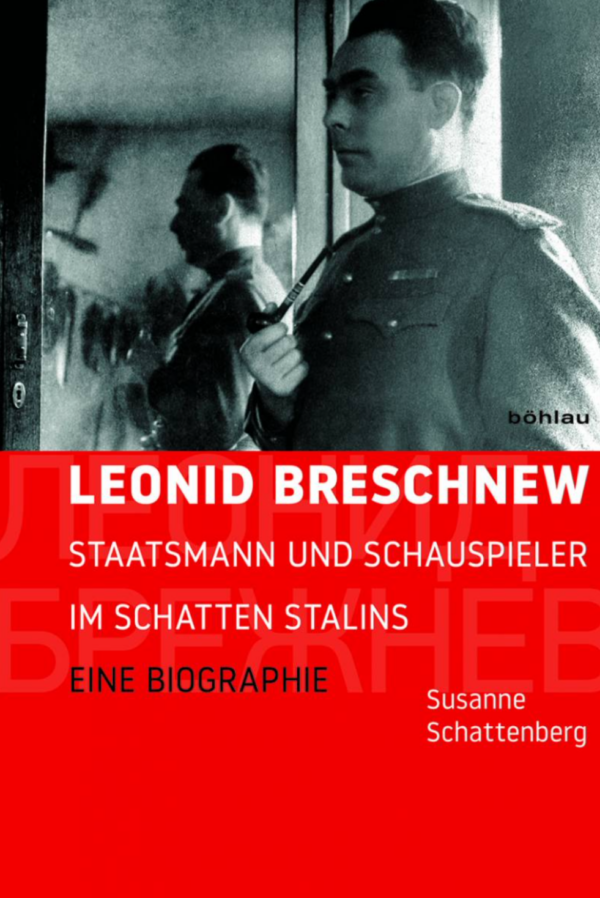

Leonid Breschnew. Staatsmann und Schauspieler im Schatten Stalins. Eine Biographie

Leonid Breschnew. Staatsmann und Schauspieler im Schatten Stalins. Eine BiographieLeonid Breschnew war von 1964 bis 1982 Vorsitzender der KPdSU und prägte fast zwei Jahrzehnte lang die Entwicklung der Sowjetunion. Anders als im Westen lange behauptet, war Breschnew kein Hardliner oder Restalinisierer , sondern hatte selbst unter Stalin gelitten und so viel Leid gesehen, dass er Wohlstand für alle zur Generallinie der Partei erklärte. Das Grauen, das er im Zweiten Weltkrieg erlebt hatte, ließ ihn den Ausgleich mit dem Westen suchen. Breschnew mimte den westlichen Staatsmann und wurde von seinen Partnern als einer der ihren akzeptiert. Doch als 1974 Georges Pompidou starb und Willy Brandt sowie Richard Nixon zurücktraten, sah sich Breschnew vor dem Trümmerhaufen seiner Entspannungspolitik. Denn, was im Westen niemand ahnte, im Kreml gab es keinen politischen Kurswechsel. Stress und Schlaflosigkeit führten Breschnew in eine Tablettensucht, die seine Friedensbemühungen weiter ruinierte: Den Einmarsch sowjetischer Truppen in Afghanistan 1979 entschied eine Politbüro-Troika ohne ihn.

Ein Mensch in seiner Zeit : Die Osteuropahistorikerin Susanne Schattenberg legt, basierend auf zahlreichen bislang nicht zugänglichen Quellen, die erste wissenschaftliche Biographie über Leonid Breschnew vor zu seinem 35. Todestag im November 2017.